La banda se presentó a principios de mes en La Candelaria. Un concierto de reencuentro no solo para los músicos, sino para un público ávido de música genuina y cercana

“Los extrañaba demasiado”, dice alguien entre las personas que se aglomeran frente a la tarima. Están ahí por Los Mentas después de mucho tiempo sin verlos, aunque nadie sabe cuánto ha pasado.

Algunos dicen que diez años, otros refutan que no ha sido una década, que tal vez han transcurrido nueve. Lo cierto es que en 2014 para estas fechas todavía la banda no había estrenado Dios, el diablo y el dinero, por lo que restaban algunos escenarios por pisar y varios pogos por formar.

La Casa de Italia es el lugar del reencuentro la noche del viernes 3 de mayo. Un edificio de La Candelaria otrora conocido por su restaurante y por el alquiler de su espacio para matrimonios; un sitio que quizá hace poco provocaría arrugas en el entrecejo en algunos, pero que ahora varios le dan una oportunidad, aunque sea por un rato en un oeste que está de moda por los recorridos de taguaras, las rumbas en San Agustín y el Sambil recuperado.

Algunos empezaron a llegar a las 7 de la noche. La sala está decorada con la indumentaria Los Mentas han usado para cada disco. Se ven los mesoneros, los luchadores, los chicheros, los estudiantes de secundaria y así, cada objeto dispuesto para la foto y el recuerdo.

Todos parecen conocerse. Las escaleras que bajan a la sala parecen la salida de un aeropuerto, entre abrazos rememoran otros tiempos, los de aquella Caracas con toques simultáneos de bandas de rock en distintos locales, una añoranza que pareciera cada vez más quedarse en eso, pues hay fines de semanas en los que agrupaciones emergentes, y otras que no tanto, se asoman al público para ver si cumplen su palabra.

De Los Mentas, Juan Olmedillo es el único que vive en Venezuela, país al que regresó en 2023 después de varios años en México.

La gente empieza a desconfiar del aire acondicionado. La Casa de Italia quiere emular a Cerdeña, como si la gente quisiera escapar de un invierno que no existe.

Pero eso no importa. Nadie se amilana. Además, ver a Los Mentas casi siempre fue así, en un bar de la Solano, El Rosal o Las Mercedes en el que a duras penas había espacio para los decibeles. Ya tocaron en Barquisimeto y ahora solo falta Valencia, tres ciudades para una visita que es termómetro.

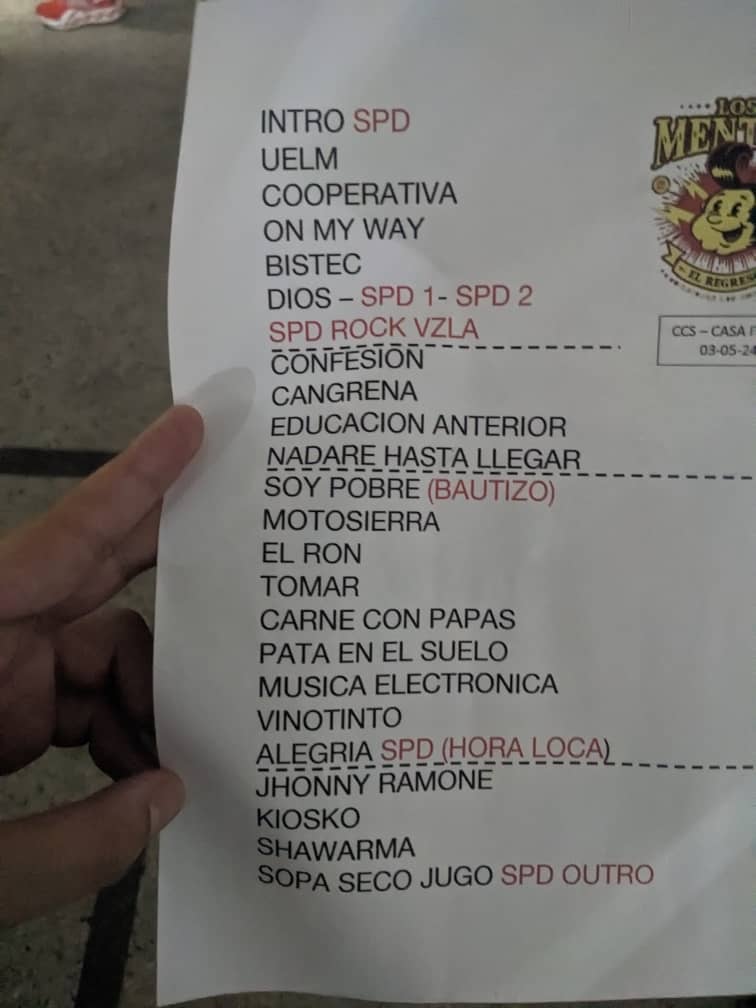

Poco después de las diez y media salen los muchachos. “U.E.L.M.” es un abreboca enérgico y acelerado como para desquitarse por el tiempo sin estar. Una advertencia de que todo es en serio y el público será correspondido. Hay 550 personas, según Bajo El Árbol, la productora que está llevando el pulso de la ciudad.

Los amigos que tenían tanto sin verse y sin tocar, finalmente están siendo la banda de siempre, una que pareciera no se toma tan en serio el oficio, pero que en ese como vaya viniendo vamos viendo, han dejado una obra como la de un cronista de un pueblo que toma la guitarra después de una sobredosis de Radio Rochela, Les Luthiers, Ramones y La Polla Records.

No solo están aquellos que iban de bar en bar buscando bandas hace unos años, también se ven chamos menores de 25 años, melómanos que quieren vivir lo que les han contado.

La temperatura conoce los esteroides. “¡Vergación de calor!”, dice Juan Olmedillo desde la tarima. Pero no suena a queja, tan solo a descripción de un momento que pasea por todas las emociones que solo la música en vivo puede dar.

Su rostro es de felicidad. Toca la guitarra y ve a sus compañeros mientras el público corea “La cooperativa”, “Bistec”, “El ron” o “Alegría”. Sus ojos dicen que miren lo que está pasando, que miren cómo la gente canta, que miren cómo la gente salta, que miren cómo gritan más. Pero no es que Carlos Aray, Lucas, Chicha o Droopy sean despistados. Tan solo busca la certeza de la causa de su euforia.

Y todo eso ocurre después de años de canciones nuevas de otra gente, transcurridas tantas propuestas en medio de una industria que parece sonar siempre igual. Ahí están Los Mentas sin ser olvidados cantando en la ciudad que tanto han caminado y cantado.

Ese que dijo que los extrañaba no exageraba. Canta cada tema como si los hubiera escrito, o como si no hubiera mañana. Ve a un lado, hacia el pogo. No se mete. Tan solo observa la descarga como quien mira de lejos en Sanfermines.

Hay un homenaje también al olimpo del rock nacional. Los Mentas no dejan de lado las canciones del Museo de los pillos, el álbum con versiones de bandas venezolanas. Suenan “Confesión”, de King Changó; “Nadaré hasta llegar”, de Tomates Fritos; “Educación anterior”, de Sentimiento Muerto y “La gangrena”, de Los Gusanos.

Tocan también “Dios”, “Soy pobre” y “Pataenelsuelo”, de Dios, el diablo y el dinero, el álbum más atípico de Los Mentas, esa ópera rock sobre un desdichado que encuentra el éxito y luego lo pierde. Pegados en la tarima, con el torrente de jóvenes atrás están Félix Allueva, el periodista Gregorio Montiel Cupello y el bajista Caplís, de Desorden Público. No quieren ser testigos de lejos de lo que ahí pasa. Montiel Cupello comentará más tarde que fue tan bueno el concierto que ni importaron las fallas de sonido que hubo, como unas guitarras que por momentos no se escucharon.

Hay incluso una hora loca. A mitad de “Alegría”, los músicos se bajan para bailar entre el público. Algunos se animan a meterse en el guateque, pues el pogo baja su furor al ritmo de “Vamos pa’ la conga”, de Ricardo Montaner. ¿Son necesarias más muestras de caraqueñidad? Si hay dudas, son pocos los minutos que faltan para las promesas de amor entre revistas de un kiosco, mientras llega la sopa, el seco y el jugo.

Aplausos, más aplausos. Alguien dice que es histórico lo que acaba de pasar. No explica, pero se entiende muy bien el punto. El regreso de Los Mentas confirma que la banda es una de las fundamentales del nuevo siglo en el país, afianza que su propuesta ha calado por su cercanía, no solo en referencias, sino en espíritu, pues la narración que hacen de su mundo lleva el peso del caminante de plazas y transversales, ese que se para a tomar chicha en una esquina mientras busca una oferta de empanadas o pollo en brasa. Es rock que no imita, sino que se encuentra en el abrazo con el vecino recién mudado. Alguien se acerca y relata: «Los muchachos están llorando en camerinos. Juan está muy conmovido». No es para menos.

Fotos cortesía de Gustavo Lagarde